Neige des montagnes : influence sur le débit des rivières

La neige en montagne est vitale pour le cycle de l’eau, agissant comme un réservoir naturel qui libère progressivement de l’eau dans les rivières, surtout dans des lieux tels que the Ubaye valley dans les Alpes. Cette libération soutient les écosystèmes aquatiques et les activités humaines, incluant l’irrigation, l’hydroélectricité et les sports d’eau vive. La région de Barcelonnette, par exemple, est réputée pour ses activités de sport d’eau vive, profitant pleinement de ces précieuses ressources hydriques.

Les stations de ski tel que Pra wolf ou le Sauze et les communautés alpines dépendent de cette dynamique. Toutefois, le changement climatique menace cet équilibre en modifiant les précipitations neigeuses et les cycles de fonte. Comprendre ces interactions est essentiel pour adapter nos stratégies face aux changements climatiques, garantissant la pérennité de l’eau et des milieux montagnards.

Processus de formation et d’accumulation de la neige en montagne

Cycle naturel de la neige

La formation de la neige est un élément clé du cycle de l’eau, débutant dans les nuages. Lorsque l’altitude et la température atteignent des niveaux suffisamment bas, les gouttes d’eau se condensent en cristaux de glace. Ces cristaux s’agrandissent et s’assemblent pour créer des flocons de neige. Lorsque ces flocons deviennent trop lourds, ils tombent vers la terre, vainquant la résistance de l’air.

Arrivée au sol, la neige s’accumule pour former une couche appelée manteau neigeux. Ce manteau est composé de différentes couches de neige, variant en épaisseur et en qualité, en fonction des conditions climatiques de l’hiver. Le manteau neigeux évolue constamment, ses cristaux se transformant sous l’effet de la température, de l’humidité et du vent.

Facteurs influençant l’accumulation

L’accumulation de la neige en montagne est déterminée par plusieurs facteurs. La quantité de neige tombée, la température et le vent jouent un rôle prépondérant. Le vent, par exemple, peut déplacer la neige, créant des accumulations de neige soufflée, susceptibles de provoquer des avalanches.

La température influence également la structure et la stabilité du manteau neigeux. Des variations de température peuvent générer des couches fragiles ou provoquer un réchauffement qui affaiblit la couche de neige. Le soleil et les précipitations, qu’elles soient neigeuses ou pluvieuses, ajoutent un poids supplémentaire au manteau neigeux, modifiant ainsi sa stabilité.

Enfin, la topographie et l’orientation par rapport au soleil affectent également l’accumulation et la fonte de la neige. Les pentes abruptes et les zones concaves peuvent accumuler davantage de neige, augmentant ainsi le risque d’instabilité du manteau neigeux.

Impact de la fonte des neiges sur les débits des rivières

Rôle de la fonte saisonnière

La fonte des neiges saisonnière est essentielle pour la régulation du débit des rivières. Elle assure, par sa fusion progressive au printemps et en été, un apport constant d’eau qui maintient un débit régulier dans les rivières et les lacs. Ce phénomène est vital pour la survie des écosystèmes aquatiques, le développement de l’agriculture, les activités de loisir, et le soutien des communautés locales.

Toutefois, le changement climatique bouleverse ce cycle naturel. La fonte des neiges s’initie désormais plus tôt, provoquant une hausse des débits fluviaux en fin d’hiver. Simultanément, l’augmentation des températures favorise une croissance anticipée de la végétation qui, en absorbant davantage de précipitations, diminue le débit des cours d’eau au printemps et en été.

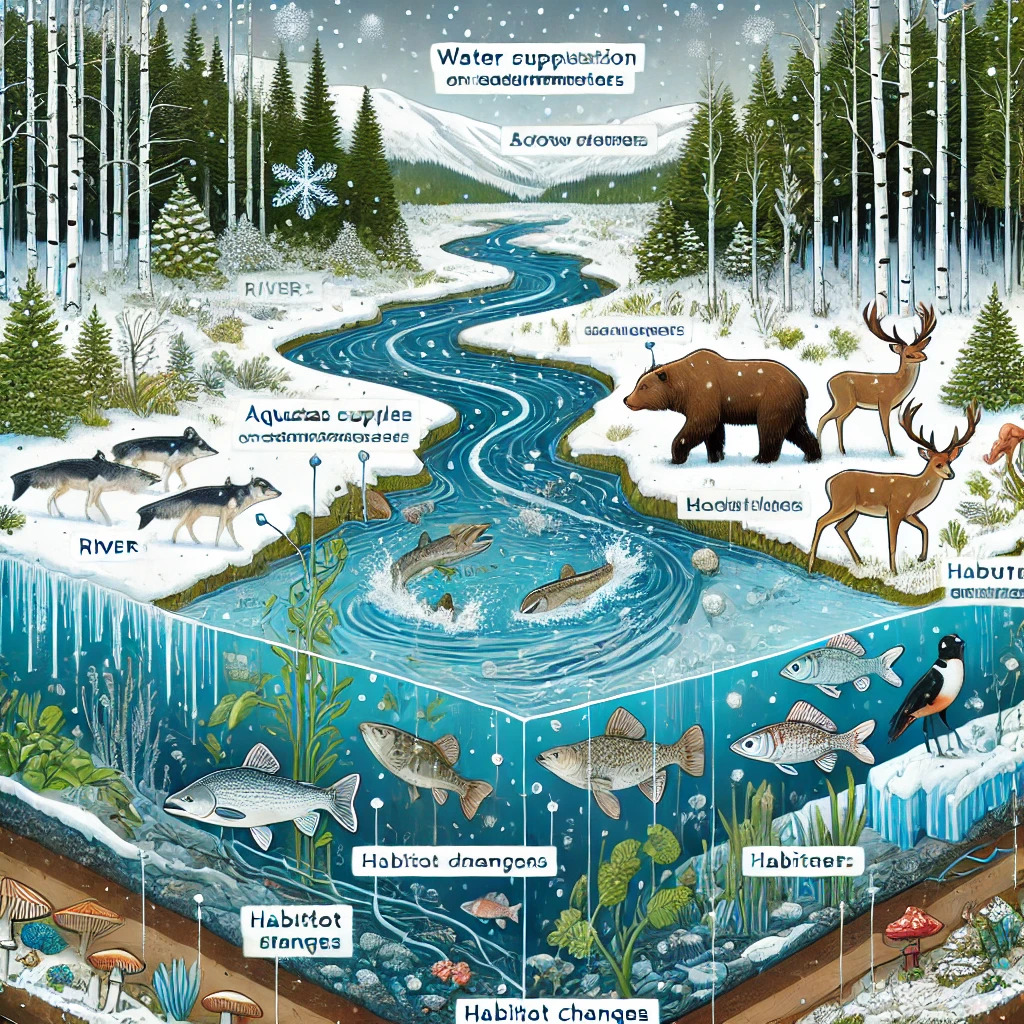

Effets sur les écosystèmes aquatiques et terrestres

Les modifications dans les cycles de fonte des neiges entraînent d’importantes répercussions sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. Une fonte anticipée peut provoquer des inondations au printemps, tandis qu’une réduction de la couverture neigeuse diminue les réserves en eau douce. Ces changements perturbent la reproduction des poissons, la croissance des algues et d’autres formes de vie aquatique, affectant l’équilibre des écosystèmes d’eau douce.

Sur terre, la fonte précoce des neiges couplée à une absorption accrue de l’eau par les plantes peut dessécher les sols, intensifier la compétition pour les ressources hydriques et accroître le risque d’incendies de forêt. Ces impacts en chaîne sur les écosystèmes terrestres et aquatiques mettent en lumière l’urgence de comprendre et de gérer les conséquences du changement climatique sur la fonte des neiges et les débits des rivières.

Conséquences du changement climatique sur ce phénomène

Modifications des patterns de neige et de fonte

Le changement climatique provoque d’importantes modifications dans les cycles de neige et de fonte en montagne. Avec l’augmentation des températures, on observe une réduction de l’enneigement, en particulier aux altitudes basses et moyennes. Les Pyrénées et the Alps, par exemple, ont vu leurs températures augmenter de 2°C et 1,2°C respectivement depuis les années 70, ce qui a pour effet d’accélérer la fonte des neiges et de raccourcir la période d’enneigement.

Cette fonte accélérée des neiges entraîne une libération anticipée de l’eau dans les cours d’eau, ce qui peut causer des inondations au printemps et une réduction des débits d’eau en été. La transformation des précipitations hivernales, passant de la neige à la pluie en dessous de 2000 mètres, amplifie ces phénomènes en diminuant la quantité de neige accumulée, essentielle pour l’alimentation des cours d’eau durant l’été.

Impact sur l’importance de la neige sur la rivière

Les modifications des cycles de neige et de fonte influencent grandement la gestion de l’eau dans les zones montagneuses. La réduction des ressources en eau, due à la fonte précoce des neiges et à la baisse des précipitations estivales, crée des tensions entre les différents usages économiques de l’eau.

Le secteur du tourisme hivernal, qui dépend de plus en plus de la neige artificielle, exerce une pression accrue sur les ressources en eau locales, intensifiant les conflits d’usage avec l’hydroélectricité et l’agriculture. L’agriculture, en particulier, souffre de cette diminution des ressources en eau, puisque 68% des terres agricoles irriguées dans les vallées dépendent des apports en eau des montagnes. Les périodes de sécheresse forcent déjà à des choix difficiles dans la répartition de l’eau entre les besoins des centrales hydroélectriques et ceux de l’agriculture, aggravant les défis de gestion de l’eau dans ces régions.

Quel est l’importance de la neige sur la rivière ?

Face au changement climatique, les montagnes et leurs écosystèmes sont gravement menacés. La diminution de la neige et de la glace, due à l’augmentation de la température moyenne, perturbe le cycle de l’eau, affectant non seulement les environnements montagnards mais aussi les ressources en eau pour l’agriculture, le tourisme et les communautés locales. Ces impacts exigent des stratégies d’adaptation efficaces, intégrant des considérations environnementales et économiques, pour protéger ces milieux fragiles. Comprendre et gérer les effets du changement climatique, en soutenant la recherche et en mettant en place des politiques adaptées, est essentiel pour assurer la durabilité de ces environnements et des activités qui en dépendent.